| CULTURE |

|

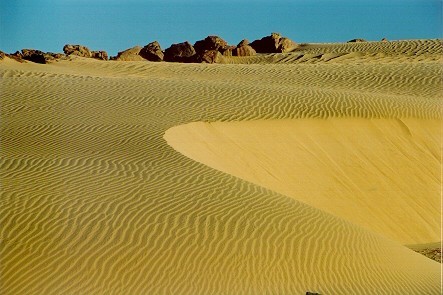

Le désert algérien

dans tous ses états

|

|

|

Nos vertes campagnes

connaissent le panneau de signalisation représentant une

vache dans un triangle cerné de rouge. Depuis mercredi, le

Museum d’Histoire Naturelle a orné son entrée

d'une version avec un dromadaire. C'est le signe -décalé-

de l'exposition "Saharas d'Algérie". |

Cet écureuil utilise sa queue pour se protéger du soleil. (Photo D.R.) |

La salle suivante,

tendue de grandes bâches blanches, fait la part belle à

la faune et la flore du Sahara algérien. La qualité

pédagogique des différentes présentations et

animations facilite grandement la compréhension. Les subtilités

développées par la nature pour maintenir des êtres

vivants dans cet environnement hostile sont en effet innombrables. Figurent au programme renards, scorpions, vautours, serpents, scarabées, gazelles et, bien sûr, dromadaires. Les végétaux sont eux majoritairement des buissons, équipés pour économiser au maximum l'eau si précieuse. |

|

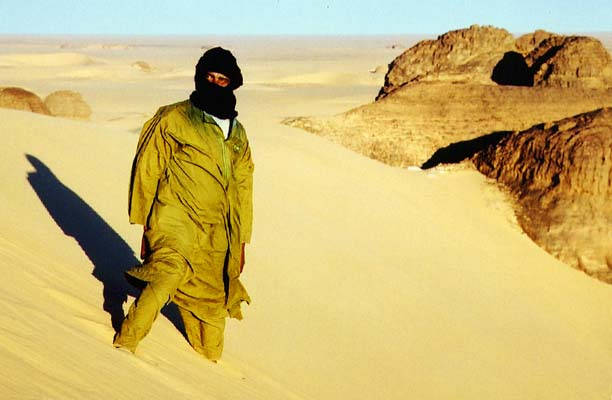

C'est le peuple touareg qui est ensuite à l'honneur.

Leur mode de vie est exposé de façon très

convaincante, aux sons des instruments de musique locaux : la

flûte (tazammart), le tambour (tinde),

la vièle (imzad). Et l'on apprend que ce sont

les femmes qui possèdent la tente, donnent leur nom aux

enfants et leur enseignent l'écriture, la poésie

et la musique. |

Les touaregs sont indissociables du Sahara. (Photo D.R.) |

|

La dernière partie de "Saharas d'Algérie"

est consacrée à l'exploitation pétrolière

du désert. La réaction d'une petite fille en entrant

dans la salle est saisissante : "là, c'est un

garage !". On la comprend. De vieux pneus de camion,

un bidon rouillé et cette odeur d'hydrocarbures tellement

familière dans nos métropoles. Sébastien

Raffaelli |